塩の道 由来の故事「儀塩」謙信が敵信玄に塩を運んだ 真意はあきらかではないが、年代 から考察し、糸魚川から小谷燕岩までの古道の道筋を千国古道として紹介します。未だ塩の道の中でも、土の道が多く残り、塩の道を歩く当時の旅人と同じような景観を楽しめる。また、諏訪様の入信(信州に入った)ルートと推測される場所も多くあり、それぞれに逸話が伝えられている。

| 水保 市野々 | 水保 大久保 市野々 御前山 山寺 |

| 戸土 三坂峠 地蔵峠 | 戸土 アワガ峠 三坂峠 地蔵峠 深原 |

| 中谷道 大峯峠 | 埋橋 中谷 大峯峠 谷 |

***

水保 大久保 市野々 御前山 山寺

成沢 穂高神社 信州安曇野の語源は、古代に住した海人族の安曇氏に由来する。ここ穂高神社は海人族が安曇野へ入る前に祀ったものなのか、神社への信仰からなのか不明ではあるが、古道塩の道を介しての繋がりがあったことは確かであろう。

羅漢和尚 昌禅寺第17世玉瑞和尚

| 文化4年(1807) | 西海 大久保に生まれる |

| 天保6年(1835) | 蓮台寺昌禅寺17世住職 |

| 天保13年(1842) | 五百羅漢完成 |

| 文久元年(1861) | 角間池下道標建立 |

| 慶応2年(1866) | 越後霊場八十八か所完成 |

| 明治17年(1884) | 生家にて没 自然石の墓としては日本一 |

雨飾山 山頂の善光寺式阿弥陀三尊仏の安置も羅漢和尚であった説もある。

大将軍からは、根知へと下る道が2本あったが、今は途中から獣道同然となっている。大将軍には、西国三十三観音の他、多くの石仏が安置されている。

御前山 積雪が5mにも及ぶ、冬はほぼ無人集落となる。修験の山、駒ケ岳の北壁が迫る

根知川を挟むように、左岸に山口、右岸に山寺の集落がある、山口は、「塩の道・千国街道」の宿であった。山寺からは、御前山へ登り、延喜古道が通る、水穂(水保)へと繋がる古道がある。便宜上、戸土ー山寺ー御前山ー水穂の古道を塩の道・千国古道とした。戦国の世、謙信・信玄の争いの頃この古道が使われたと推測している。

日吉神社 毎年9月1日に例祭が奉納される。おててこ舞「延年の舞」は、国重要文化財に指定されている。

***

戸土 アワガ峠 三坂峠 地蔵峠 深原

薙鎌打ち神事は、諏訪大社式年造営御柱大祭の前年にあたる丑年に、小谷村戸土の小倉明神で、未年に、境の宮にて行われる。」古くは、信越の国境を示し、諏訪明神の神威の直接およぶ範囲を示す神事であったとも云われる。「薙鎌」は、諏訪明神の神器で、諏訪神の信州開拓の象徴であり、「なぎ」が「凪ぐ」に通じることから風雨鎮護、諸難薙ぎ祓うの意味ともいわれる。丑年と未年の8月最終日曜日に、中谷の大宮諏訪神社に、薙鎌をひとつ納める奉告献祭がおこなわれ、その翌日、薙鎌打ち神事が行われる。諏訪大社宮司が薙鎌をご神木へ木槌で打ち込む

諏訪からの宮司一行は、途中、宮司一行は、白馬切久保諏訪神社「お頭の木」、中土ガニ原「お頭岩」にて、薙鎌を休ませた。

湯道 戸土より八百平(廃村)、湯峠を通り小谷温泉までの越後の人の湯治の道。

戸土集落 長野県(信州)にて村里から日本海が見える唯一の集落。今は、永住者はいない

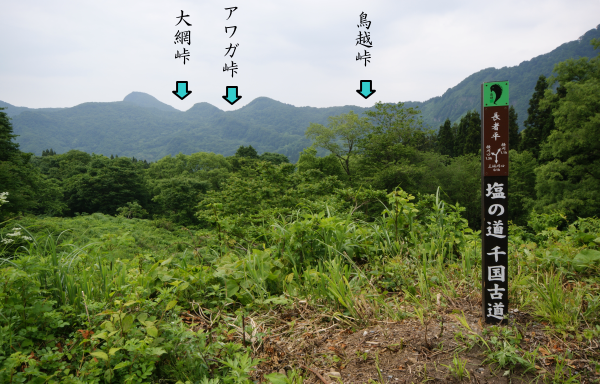

鳥越峠の東側には、糸魚川根知から小谷温泉へと続く、「湯道」が通る。地帯には、ブナの巨木が多く、ぜひ訪れたい。「灯台ブナの森」と名付けた。ここのブナは、積雪期に幹を伐採し、橇にて麓に炭にするために運ばれた。したがって、奇怪な姿の巨木である。

ここほど、深呼吸したい場所が他にあるだろうか?

横川六地蔵~殿行は、未だ地すべりが続く、最近も神城断層地震が成26年11 月22日にあり、大断層の影響を受けていることが実感できる。塩の道は、殿行一本杉にて、「アワガ峠」と「鳥越峠」へと分かれる。鳥越峠までは、九十九折で、途中、観音様が安置されている。和む時間である。鳥越峠 峠からの眺望はない。小さな地蔵様が往来を見守る。

横川集落 戦国期には、70戸の住居があったとされるが、平倉城の落城で、武田軍が、越後へと進撃したさいに、焼く打ちにあった、江戸時代に入るまでは、横川は、塩の道の往来が多く、歩荷宿など、歩荷や牛方を泊めた宿や、牛の餌だけでも商売になった。大網橋が造られ、大網峠を越えるルートが塩の道の主流となり、住民はすくなくなり、今は誰も住んでいない

地蔵峠・三坂峠 官道塩の道

塩の道・千国古道は、もう一つの風林火山とも云われる。そのメイン舞台が、ここ地蔵峠越えに余波が残る。地名、「貝の平」「地団駄」そして、眼前の平倉山、平倉城址ここで、武田軍が上杉方、飯森十郎盛春を攻め城を陥落させた。

跡杉山の東西に、それぞれ、峠がある。東が「大峠」、西が「三坂峠」である。 西の「三坂峠」は、北側が大きく崩壊してからは、「大峠」が使われた。「大峠」には風化した石仏が祀われている

大和朝廷「官道」 「官道」は、飛鳥時代より整備され、大和朝廷が地方の交通網を整備する中で、大宝律令(710)により馬制が配備された。「塩の道・千国古道」は、幹道/東山道の脇道としての「官道」であった。保存されている、古文書から「三坂峠」の文字が3件発見されている。みさか峠のみさかは、神坂、御坂、深坂とも表記されるが、「官道」の峠につけられている地名である。故に、塩の道・千国古道は「官道」であったと推定される。

地蔵峠の北斜面のブナ原生林 見どころのひとつ。原生林を貫く生活道は、日本では貴重である。塩の道を見下ろす位置のブナに、「牛の顔」を持つ木がある。探してみてください。生活道とは、登山、ハイキング、信仰等の目的で造られた道ではなく、生活を営むために自然発生的に発生した道である

乳房の木 センノキ(ハリギリ)の大木。地蔵峠直下にあり、目通り5.8m、樹高約15mで、幹に乳房に似た5つの大きなコブを付けている。母乳の出ない人の信仰の対象であり、母乳に悩む人々がここまで祈願に来たと云われる。。近年、乳房の木は朽ちてきている。

深原諏訪神社例祭 花灯篭祭り(9月第一土曜日)4mほどの花灯篭の行列が闇夜に映え、獅子舞も奉納される。

李(すもも)平集落道祖神 小正月の伝統行事。小さなカマクラに子供たちが紙で作った、嫁様と胡桃の木で作った、道祖神を祀る。

***

中谷道 大峯峠

銭上平道標 「右ハ越後道」「左ハ深原道」と刻む。かつては、塩の道は、ここで、深原集落への道を分岐し、濁沢の「ガニ掛」を経て、地蔵峠へと向かっていた。「ガニ掛」のガニは、「牛の沓」を意味する古称であり、古道の存在を証明する地名である。