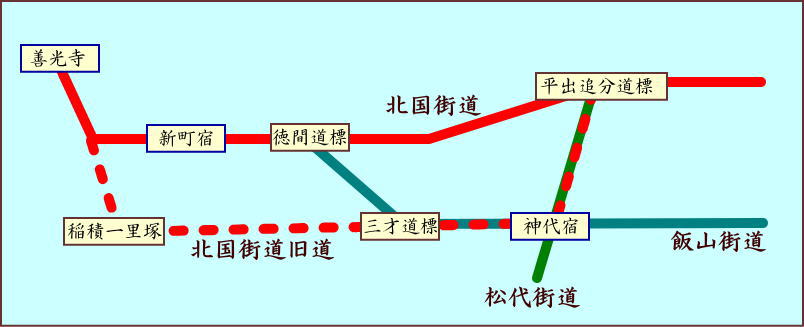

| 北国街道 追分宿分去れ~善光寺 |

| 追分宿分去れ 小諸 田中 海野 |

| 上田 坂城 上戸倉 下戸倉 矢代 |

| 篠ノ井 丹波島 善光寺 |

| 吉田 新町 牟礼 平出追分 |

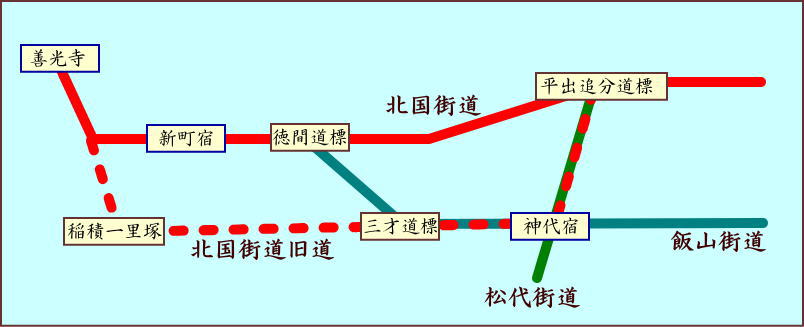

| 新町宿制定以前の道筋(北国街道旧道) |

| 牟礼-古間ー柏原ー関川 |

| 二俣ー二本木ー新井ー高田 |

| 松代街道 |

| 屋代ー松代ー福島ー長沼ー平出追分 |

北国街道 中山道追分宿にて分岐し、善光寺を経て直江津までの街道を記載しております。善光寺街道、北国脇街道とも呼ばれる街道である。

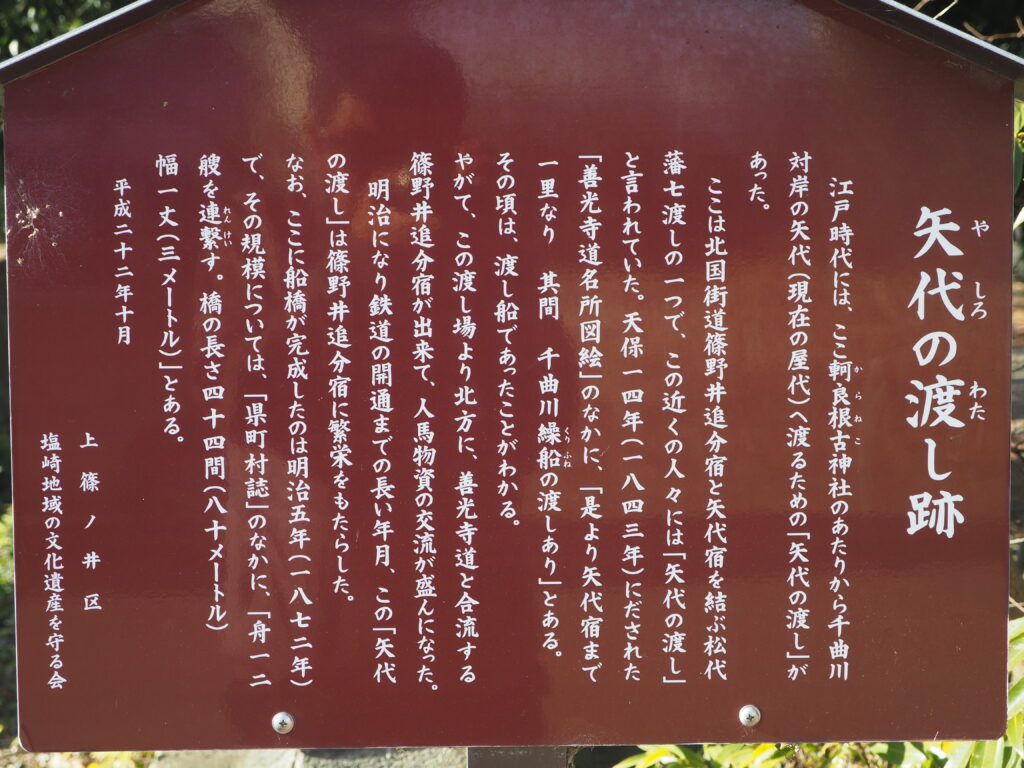

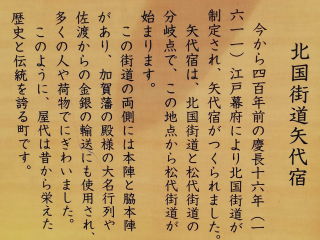

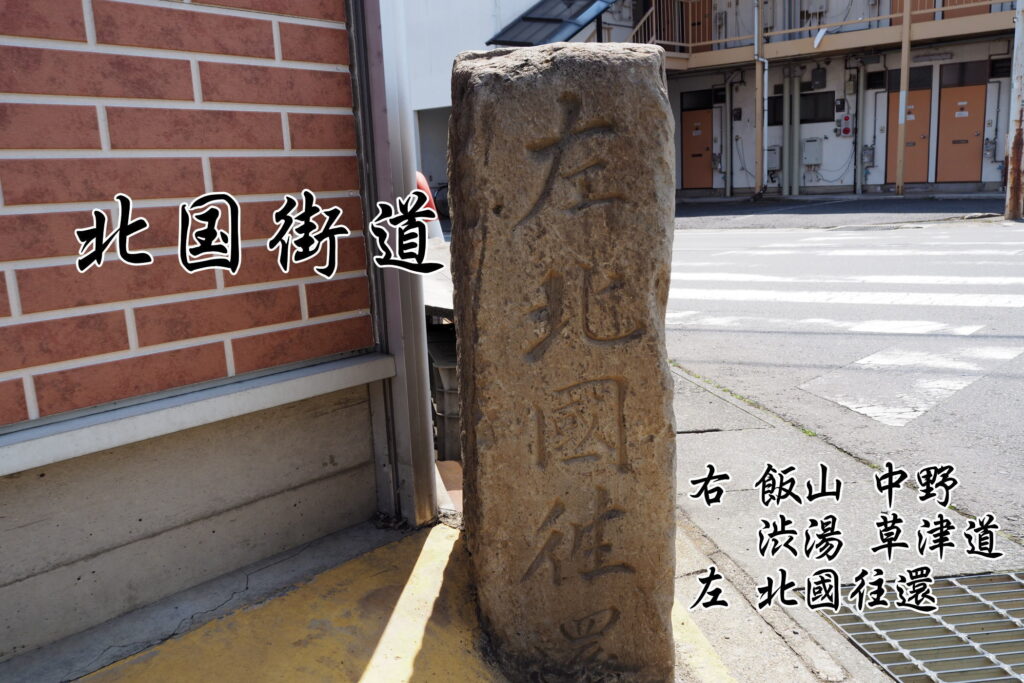

北国街道は、当初は、松代道/北国東往還と言われ,矢代宿から千曲川右岸を福島宿まで進み、「市野渡し」にて、千曲川を和渡り、谷街道/飯山街道に合流し、善光寺へ向かう道と越後へ向かう北国街道に分岐していた。慶長16年(1611)北国街道に善光寺宿、丹波島宿、矢代宿が開かれ、千曲川を「矢代の渡し」にて渡り、丹波島宿と善光寺宿の間に「犀川の渡し」が置かれた。そして善光寺へと向かう道の主流は、松代道から犀川を渡る道へと変た。千曲川を犀川は大水のたびに川瀬が変わり、それに応じて渡る位置が変わり、「丹波島の渡し」「市村の渡し」「綱島の渡し」が使われた。明治維新までの260年間犀川の渡しは、街道の往来を支えた。

***

北国街道

追分宿分去れ~小諸~田中~海野

***

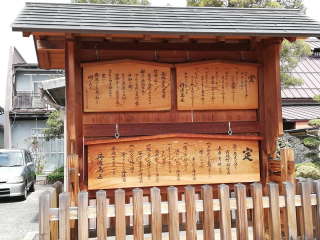

上田~坂城~上戸倉~下戸倉~矢代

***

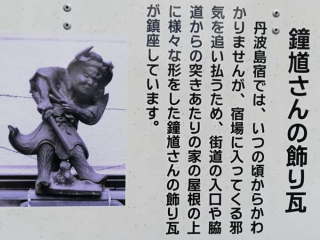

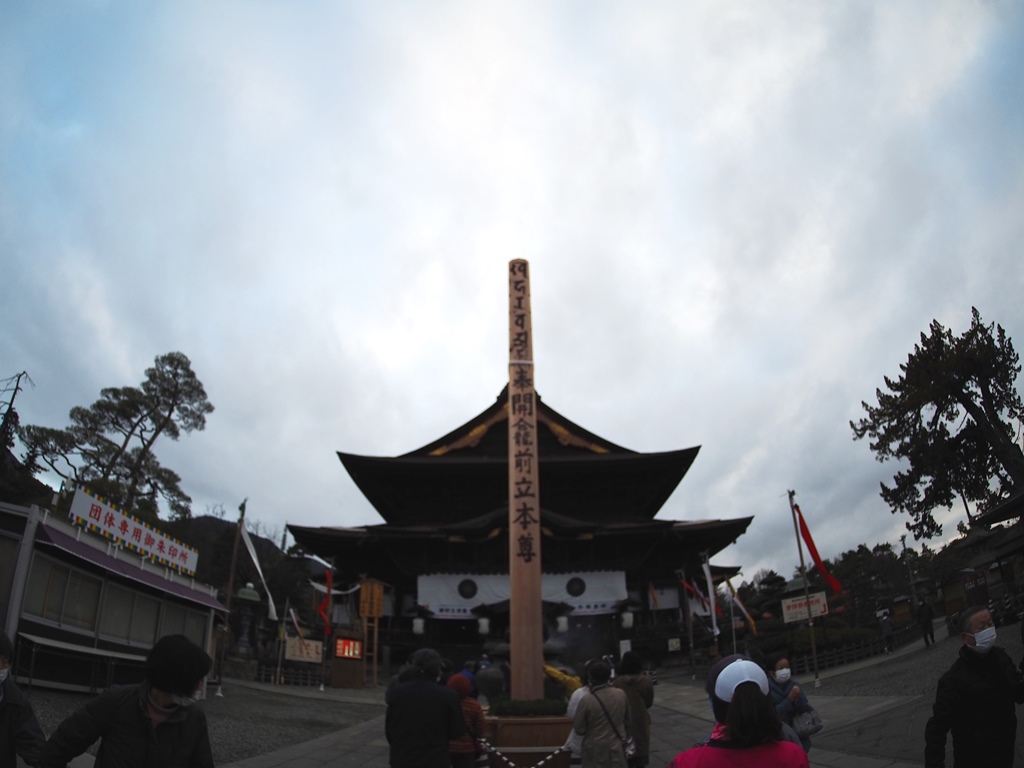

篠ノ井~丹波島~善光寺~新町

犀川は大水のたびに川瀬が変わり、それに応じて渡る位置が変わり、「丹波島の渡し」「市村の渡し」「綱島の渡し」が使われた。明治維新までの260年間犀川の渡しは、街道の往来を支えた。

建久年間の創建で源頼朝を開基とし頼朝が善光寺へ参拝の折、にわかに紫の雲がたなびき、一光三尊の阿弥陀如来が影現し、頼朝に直接十遍のお念仏をお授け頼朝は当地を聖地と定め、一宇を建立し、紫雲山頼朝院十念寺と名付けたと伝えられています

***

吉田 新町 牟礼 平出追分

***

新町宿制定以前の道筋(北国街道旧道)

鎌倉時代には、親鸞、一遍、日蓮聖人等が通られ、戦国時代には上杉謙信が通られたという由緒ある古道の道筋で、吉田より稲積を経ていたと推定される。浅川が天井川であったこと、たびたび千曲川の氾濫の影響を受けたことで、北国街道は新町宿を貫ける道筋に変遷した。

***

二俣ー二本木ー新井ー高田

***

松代街道

屋代ー松代ー福島ー長沼ー平出追分

松代の城下を貫けることから松代街道(松代道)と呼ばれ、、北国街道の東往還で北国街道東脇往還の名称もあります。北国街道の矢代宿分岐して雨宮宿→松代宿→川田宿→福島宿→長沼宿→神代宿を経由して牟礼宿にて北国街道に合流します。千曲川の「矢代の渡し」犀川の「犀川の渡し」が開かれる以前は、北国街道としての役割を担っていました。川田宿で谷街道、福島宿で大笹街道と分岐し、千曲川を「布野の渡し」にて長沼宿に渡りました。

北国西脇街道 稲荷山善光寺道標にて、松代道矢代宿へ向かう道が分岐する。