塩の道 「千国街道」ここでは、狭義の 松本~燕岩~葛葉峠~大網峠~糸魚川を紹介します。「千国古道」に対しての呼称です。

| 糸魚川~白池~大網 | 糸魚川 根知 白池 大網峠 大網 |

| 葛葉峠~天神道 | 大網橋 葛葉峠 来馬 石坂 下里瀬 |

| 燕岩~千国~沓掛 | 燕岩(つばくらいわ) 千国 親坂 沓野 |

| 白馬~姫川源流 | 白馬 飯森 姫川源流 |

| 仁科三湖~大町 | 佐野坂峠 青木湖 中綱湖 大町 |

| 高瀬川左岸 池田 | 北アルプスの眺望 |

| 安曇野~松本 | 追分 穂高 豊科 渡し(熊倉 飯田 長尾前) 松本 |

***

糸魚川~白池~大網

翡翠海岸 新潟県糸魚川市から富山県朝日町までの海岸をヒスイ海岸と呼ぶ。↓のピークは、「勝山城址」である。天正13年(1585)上杉景勝、直江兼続、羽柴秀吉、石田三成が「落水盟約」を交わした地である

中山橋石仏群 塩の道、カンパ地蔵付近にあったものを、明治になり、姫川沿いに道がつけられ、ここに移動した。庚申塔、善光寺式阿弥陀三尊仏などの石仏がある。

根小屋城・栗山城・上城山城を総称して、「根知城」と呼ぶ。標高320mに位置し、本丸跡と、殿屋敷と称する郭跡を中心に郭跡17、削平地201、堀切16、堅堀15の大規模な山城である。築城年代は不明、永禄11年(1568)以降、謙信の書状に「信越国境の根知谷の警備を厳重にせよ}という指令がある。信玄に追われ、川中島の合戦の発端をつくった村上義清は、謙信から永禄8年(1565)に根知城主に任じられた。

大江屋敷・百番供養塔 観音霊場巡礼供養塔のひとつ、(西国三十三観音、坂東三十三観音、秩父三十四観音)で、江戸時代には、これら霊場を巡拝(遍路)することが盛んになり、巡拝供養塔はその記念碑である。

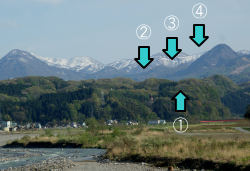

大塞の神「一本杉」 村のはずれ、峠などの大木や大岩などを道を守る神として崇拝した。一本杉は勇壮で且つ背後の、雨飾山、駒ケ岳そして根知谷と、塩の道、大網峠越えを終えた旅人の心境になれる。

白池 水は澄み、見る位置、角度、光の加減などにより、湖面の色が変わる。特に、雪解け時は、コバルトブルーになる。水源は、池の西北の湖底から湧き出されている。池の東方向に、雨飾山、頚城の山並みがそびえ、湖面にその雄姿を映す。

「諏訪の平」に、白池諏訪神社石祠が祀われている。諏訪、御柱祭の前年に行われる「薙鎌神事」は今は、近くの戸土集落の、境の宮と小倉明神にて、交互に行われているが、以前は、ここで行われたとも云われる。歴史上の、越後と信州の境である。

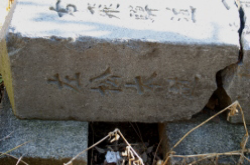

角間池下道標 文久元年(1861)糸魚川、羅漢和尚の建立。「右松本街道大網」「左中谷道横川」と刻む。右は、塩の道・千国街道、左は、塩の道・千国古道のルート(アワガ峠)を示している。小谷の燕岩にて分岐したそれぞれのルートがここで合流した。

ガニ池 ガニとは、牛に履かせる沓(くつ)の意で、古称である。この地で、塩の道を糸魚川から登ってきて、使えなくなった沓を履き替えさせて、この池の付近に掛けたことからの地名。

ウトウ 牛、人が歩くことにより、道の土が削れ、U字状に道が窪んだところ。大網峠直下(大網側)は、雪融けのころ、ブナの新緑と相まって見事な、澄み切った空間となる。

大網峠には、茶屋と歩荷宿があった。積雪期には、塩の道を往来する、歩荷、牛方に情報を与えていた。初夏には、オオイワカガミの大群落に花が咲き乱れる。

馬が歩けないほどの地形を牛は歩くことができる。山道が急である、塩の道には適していた。人が手を使わないと登れない急坂は、牛は無理だが人が歩ける斜度は、牛も歩ける。

川をどこで渡るか?どのような方法で?姫川に平岩にて大網橋が架けられたことで、小谷村燕岩までの道筋の主流は、姫川右岸の地蔵峠を越えるルートから左岸の葛葉峠へと主流が遷移した。横川に架かっている吊り橋のように、両側の岩盤が頑強で、幅が狭いところに吊り橋が多いのは、増水時にも渡れる利点があることが理由である。

大網宿は、信越国境の地であったため、歴史上、軍事、塩の道の要所であった。牛方宿、歩荷宿、そして、塩を中継する荷継宿があり栄えていた。塩を貯蔵するための「塩倉」が当時は幾棟もあった。唯一残っていた塩倉は、小谷村千国の牛方宿横に移築され保存されている。塩倉は、塩の影響で、 鉄などの金属は、錆びてしまうことから、鉄釘が使用されていない。

大網は、「おあみ」と呼称されているが、「うあみ」「おおあみ」とも。いずれも古代の峠の神の遥拝所である「拝み」に由来する説や、大網(古宮)諏訪神社は、建御名方命(後の諏訪様)の生誕地であると伝承があり、奴奈川姫がこの地に産屋を建てて周囲に大きな網を巡らしたので「大網」と云われるようになった説がある。

大網橋 大網橋が姫川に掛けられたことが、塩の道の主ルートが、千国古道から千国街道へと移行した大きな理由であった。

千国古道

糸魚川 - 根知 - 白池 - 角間池下道標 - アワガ峠 - 横川宿 - 地蔵峠 - 水保(糸魚川) - 山寺 - 戸土 - 鳥越峠 - 横川宿 - 地蔵峠

千国街道

糸魚川 - 根知 - 白池 - 角間池下道標 - 大網峠 -大網宿 - 大網橋 - 平岩

***

葛葉峠 天神道 来馬 下里瀬

蒲原から葛葉峠は、桜並木からはじまり、ユキツバキの中を、つづら折登る。「ウルル、ウルリ」に手こずる峠でもある。(現在もいます)アブの一種で、清流 の渓谷や周辺の山に生息する。呼気や車の排気ガスに含まれる、二酸化炭素、温かいものに寄ってくる。車内へも大群で侵入することもあり、刺されるといたい。残念ながら、虫よけスプレーや蚊取り線香は効果がない。肌を露出しない服装をおすすめします。

残念ながら現在は走っていません

西方堂 戦国の世、本能寺の変の後、徳川家康と羽柴秀吉との和議が成立した。富山城主,佐々成政が、浜松の徳川家康に会い、和議の解消を迫るため、富山より、厳冬期の北アルプスを越えて、浜松へと出向いた。このことは、徳川家の「家中日記」に記載があり、事実である。ちなみにルートは、富山より、薬師岳北のザラ峠から黒部川へ下降し、針の木峠を越えて大町へと至った。「さらさら越え」と伝承される。結果は説得は失敗した。追随した家臣、松沢新助が凍傷のため大町に逗留していたが、富山へ帰る意向が強く息子と富山へと、塩の道を向かった。しかし、ここ来馬まで来ると歩けなくなりなくなり、地元の人たちが小屋を建て住まわせたが亡くなった。息子がその後松沢新助を名乗りこの地の住人となり、佐々成政から預かった名号軸を小屋に安置し西方堂と名付けたといわれる。

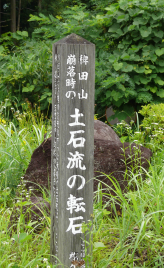

中浦の大石 土石流の転石 明治44年の稗田山の崩落の際に発生した土石流により浦川より飛ばされてきた石

浦川 日本三大崩落のひとつ「稗田山大崩落」の様子は、未だに上流の金谷橋より眼前に確認できる。浦川は、今でも土濁りが消えていない。幸田文 文学碑 明治44年の稗田山(ひえだやま)の崩落の慰霊碑に、幸田文の一節が 刻まれ、受難者の鎮魂を祈願している

下里瀬ー車坂ーフスベー池原

***

架けられており、台座は 左岸は燕岩 右岸は今も畑にのこる岩で庚申塔を祀る

「千国」は、現在は小谷村の地区名であるが、鎌倉時代には、今の白馬村、小谷村全域を指していた。千国の庄は、皇室関係の領地で、文治2年(1186)に「六条院千国庄」との記述がある。慶長年代(1596~1615)より松本藩の千国番所が置かれた。運上金の徴収、人改めを行っていた。

親坂馬頭観音塚 親沢を渡る手前に馬頭観音が多数並ぶ、馬の墓場でもあった。平成7年の豪雨災害にてほとんどが流出したが、地域の人たちが探し、再びここに並べられた。

「沓掛」という地名は、全国多い。使い終わった、わらじを木などに掛けた意で、「道の分岐」「あいだの宿」としての使われ方をしている。鎌倉時代まで多く使われ、その後同じ意で「追分」が使われるようになった。沓掛は古道が通っていた証でもある。

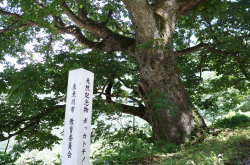

沓掛の大杉跡 高さ49m、目通り13mの大杉が、明治44~45年のケカチ(大凶作)で切り出された跡に祠が建っている。塩の道からは、沢越えに森の中に切株があった広間に注意しないと見逃してしまう。武田軍が平倉城を攻めた際に、この杉に登り、偵察したと伝わる。

前山百体観音 西国三十三観音、坂東三十三観音、秩父三十四観音を合わせて百体とするが、松沢に分散している

小谷村栂池高原を通る、古道 塩の道は、千国越えとも言われていました。千国から沓掛までの親坂は、荷(塩など)背に負う牛に気遣い、歩きやすいよう、石を敷き詰めた石畳の塩の道が残ります。牛が飲みやすいよう石舟に水を引水した、弘法の清水、牛方さんと牛とが宿泊した、牛方宿など、人と牛との関わり合いが想像できる道です

***

白馬~姫川源流

塩島城址は姫川を挟んで三方が断崖をなし、戦略的には、塩の道・千国街道を抑え、四ケ庄平(現白馬)を俯瞰(ふかん)する位置、塩島集落の塩の道は、枡形を呈している。専念寺の石仏群に、善光寺式阿弥陀三尊仏がある。

牛方供養塔 牛方さんの供養塔は珍しい。牛方とは牛にて荷を運んだ人です。1頭の牛に塩を2俵つけた。一人前は牛6頭を追った。

飯田城址 天文年間(1532-1555)、仁科氏の家臣、大日向佐渡守の居城で、弘治2年(1556)武田軍・山県昌景により落城し、近接する飯森城(一夜山城)をも落城させられた。「犬川」の由来は、攻め際の時に、水に飢えていた飯田城の犬がわざわざ水を飲みに川へ降りてきたことによる。

***

仁科三湖 大町

佐野坂 西国三十三観音

文政12年(1829)高遠石工作、言葉はいらない力作! 塩の道で、いちばん癒される古道です。

個々の観音様を良く見ると、鼻、目、等が欠けています。決していたずらではなく、昔の風習で、病に侵されている部分を撫ぜて願掛けした余波です。

大糸線海ノ口駅と木崎湖湖畔との間から発掘された縄文時代後期、晩期の遺跡。翡翠原石がここに運ばれ、丸玉などへの加工がおこなわれていた。姫川支流の小滝川の原石が内陸部のこの地で加工されていた遺跡の発見の意義は大きい。

庚申塔に道標を刻む。「右 善光寺街道」「左 越後道」昔は、道の名前は、目的地で呼んでいた。塩の道が、糸魚川では「松本街道」と言われていたことも同様です。

***

高瀬川左岸 池田

丹生子(にゅうのみ)石仏群 / 滝の入道標 / 仁科氏居館跡

中世「塩の道=千国街道」に、3か所の関所の記録が残る。保高(穂高)、大町、ここ丹生子である。この地には、城址もあり、仁科氏の要衝であった。

滝の入道標 「右 松崎瀧之入 左 大町」と刻む、瀧は「清音の滝」を指す。

仁科氏居館跡 仁科氏が鎌倉時代まで、200年近く居館を構えていた場所。わずかだが、遺構をとどめ、近くには石仏群がある。

桁行3間、梁間3間の寄棟造。鎌倉時代の様式を残しながら室町中期の特徴を持つ。国の重要文化財に指定されている。

佐々屋敷神社

本殿、中門および釣屋は、寛永13年(1636)の造営で、江戸時代初期の建築。神明造の建築としては、唯一の国宝である。廃仏毀釈により、本堂は、池田の浄念寺へ、薬師如来像は、盛蓮寺へ移された。20年ごとの、式年遷宮の棟札が残され、一番古い棟札は、南北朝時代の永和2年(1376)である。620年間33枚保存されている。

安曇野北アルプス展望の道

***

追分 穂高 豊科 松本

梓川(犀川)の渡しが3ヶ所あり、それにともない塩の道は、3ルートあります。松本から豊科へは荒井の大銀杏を目指し、歩いたと言われています。

A 豊科-熊倉の渡し-養老坂-塩倉-松本

B 豊科-町村-飯田の渡し-新橋-松本

C 豊科-真々部-長尾前の渡し(仁科街道分岐)-新橋-松本

追分 穂高 豊科

「追分」は、道の分岐の意で、古道分岐集落に付けられる「地名」で、古道を探していく上では、「沓掛」「塩尻」などと同様に重要な地名です。ここ安曇追分は、塩の道である、池田道と松川道の分岐にあたり、松と休み石が面影を残している。

承応3年 犀川から引水に成功し、矢原、細萱、穂高等を灌漑している。「塩の道」ではないが、柏矢駅から穂高神社までは、矢原堰沿いを歩く。

A 豊科-熊倉の渡し-養老坂-塩倉-松本

貞享3年(1686)、加助一族が捕らわれ入牢する道すがら、妻お民と別れを惜しんだといわれる、夫婦惜別の岩と石仏群がある。

儀塩の真偽については諸説あるが、信玄が駿州の今川氏、相州の北条と対立し「南塩」のルートがたたれた。一方、川中島で5回の戦いをした謙信は「争うべきは弓箭にあり、米、塩にあらず」として「信州の民百姓すすんで糸魚川に「北塩」えお取りにくるように」と命じたといわれる。

謙信から送られた塩は、塩倉の海福寺に溜めておいたといわれる。塩倉とは、塩の貯蔵のために、錆びるため鉄くぎを使用せずに建てたくらで、この地の地名となっている。小谷村栂池高原の牛方宿に、従来、塩の道、大網部落にあった塩倉を移設復元してあります

B 豊科-町村-飯田の渡し-新橋-松本

C 豊科-真々部-長尾前の渡し(仁科街道分岐)-新橋-松本

梓川を長尾前の渡しにて渡り、洗馬へ向かう仁科街道と分岐する

一日市場 糸魚川、飛騨、松本への道が交差することから、物流の豊富さから市が開かれた。江戸時代の初期においては、塩の売買は、大町村、一日市場、松本町の3ヶ所のみ許可されており、塩の道にて運ばれた塩も取引されていた。

勘左衛門堰を渡る橋のたもと

橋の事故にて命を落とす牛馬は多い 橋の近くに馬頭観音が祀われている理由のひとつ