地蔵峠北側は巨木を貫く古道

佐野峠 西国三十三観音

初冬などの積雪時には旅人の道しるべともなっていた

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

塩は、糸魚川から大町まで通常6日かけて運ばれた。最速の歩荷(一日追い)では、生魚・塩魚を運んだが、糸魚川を午後4時に出て翌夕方に大町に着いた。松本へは翌々朝に運ばれていた。

国の重要文化財

拾ヶ堰(じっかせぎ)文化13年の完成。水利権の関係で、梓川からは、取水ができず、奈良井川より取水し、梓川の地下をサイフォン原理にて水を通している。また、拾ヶ堰は、全長約15㎞、勾配5㎝/1㎞というわずかな勾配の土木技術で完成させている。江戸時代の技術力に驚きを感じる。現在の梓川の地下を通すサイホンは、平成10年に改修した。

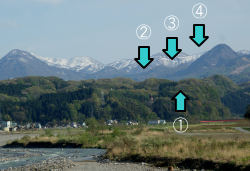

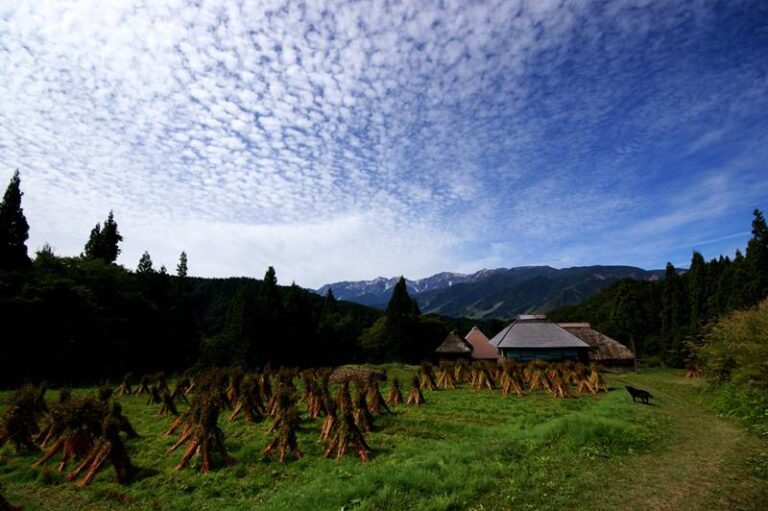

塩の道からの雪形

雪形は、その年の気候にあわせた、農作業のタイミングの目安とされていました。感がたよりであった昔と同じ風景=雪形が、見れます。古を感じながら、雪形ウォッチングしませんか。5月連休から6月初旬が見ごろです。

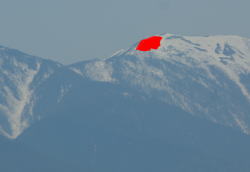

青色の雪形 雪が無い部分の像形が雪形として見える

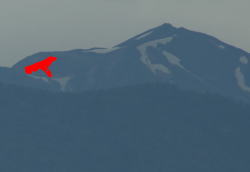

赤色の雪形 雪の部分の像形が雪形として見える。

松本から糸魚川へ

北アルプス 蝶が岳

アゲハ蝶

安曇野より

北アルプス 大天井岳

子犬

安曇橋より

北アルプス 常念岳

常念坊

安曇野より

北アルプス 常念岳

万能鍬

安曇野より

北アルプス 爺が岳

左 南の種まき爺さん

右 北の種まき爺さん

大町より

北アルプス 鹿島槍ヶ岳

左 鶴

右 獅子 駆け下っている勇壮な姿

大町より

北アルプス 五竜岳

武田菱 塩の道が「もうひとつの風林火山」とも云われますが?

白馬より

北アルプス 八方尾根

上 猫 オリジナル

右 内裏様 オリジナル

下 手斧打ち(ちょうなうち)

北アルプス 小蓮華岳

左 種まき爺さん

右 種まき婆さん

栂池高原より

雨飾山

鶴と小鶴

親鶴の背中に子鶴(あひる?)が 親鶴の首が切れると田植えです

頚城山塊 駒ケ岳

ねこまんま

大久保集落より

黒姫山

上 舟窪

下 土瓶

大野より